디지털 시대의 인재 전쟁: 업스킬링과 리스킬링 전략 | 매거진에 참여하세요

디지털 시대의 인재 전쟁: 업스킬링과 리스킬링 전략

#인재 #업스클링 #리스킬링 #조직문화 #보상 #업무전환 #HR #AI #SMDFUR

기술 변화와 인력의 격차

2025년 현재, 기업을 둘러싼 기술 환경은 그야말로 격변의 시기다.

AI, 클라우드, 자동화, 빅데이터, 생성형 모델까지 새로운 기술이 속속 등장하면서,

기업은 혁신 속도를 따라가지 못하면 경쟁에서 도태될 수밖에 없다.

그러나 기술적 진보만큼 빠르게 변하는 것은 인력의 역량이다.

수년 전 채용된 직원이 오늘날의 디지털 요구사항을 그대로 충족하기는 어렵다. 이 격차를 메우는 것이 바로 업스킬링(upskilling)과 리스킬링(reskilling) 전략이다.

요즘 유튜브나 여러 커뮤니티, 레딧 게시판을 보면, “AI가 내 직업을 대체한다면 무엇을 배워야 할까?”라는 질문이 폭발적으로 올라오고 있다.

이는 개인뿐만 아니라 기업 경영자에게도 시급한 문제로 떠오르고 있다.

업스킬링과 리스킬링의 정의

디지털 전환이 빨라지면서 기업들은 단순히 새로운 직무를 만들고 교육하는 것뿐만 아니라,

신입이나 대학 졸업자를 뽑아 바로 투입하기보다는 기존 인력을 재교육하는 쪽으로 전략을 바꾸는 추세다.

이유는 명확하다.

신입을 처음부터 업무에 적응시키고 업스킬링시키는 데 시간과 비용이 많이 들고,

AI·자동화 중심 환경에서는 경험 있는 기존 인력이 더 빠르게 가치를 창출할 수 있기 때문이다.

따라서 기업들은 경력직 리스킬링과 내부 인력 재배치에 더 집중하며,

신입 채용은 줄어드는 대신, 고급 기술 교육 프로그램이나 인턴십 기반 선발로 전환하는 경우가 늘고 있다.

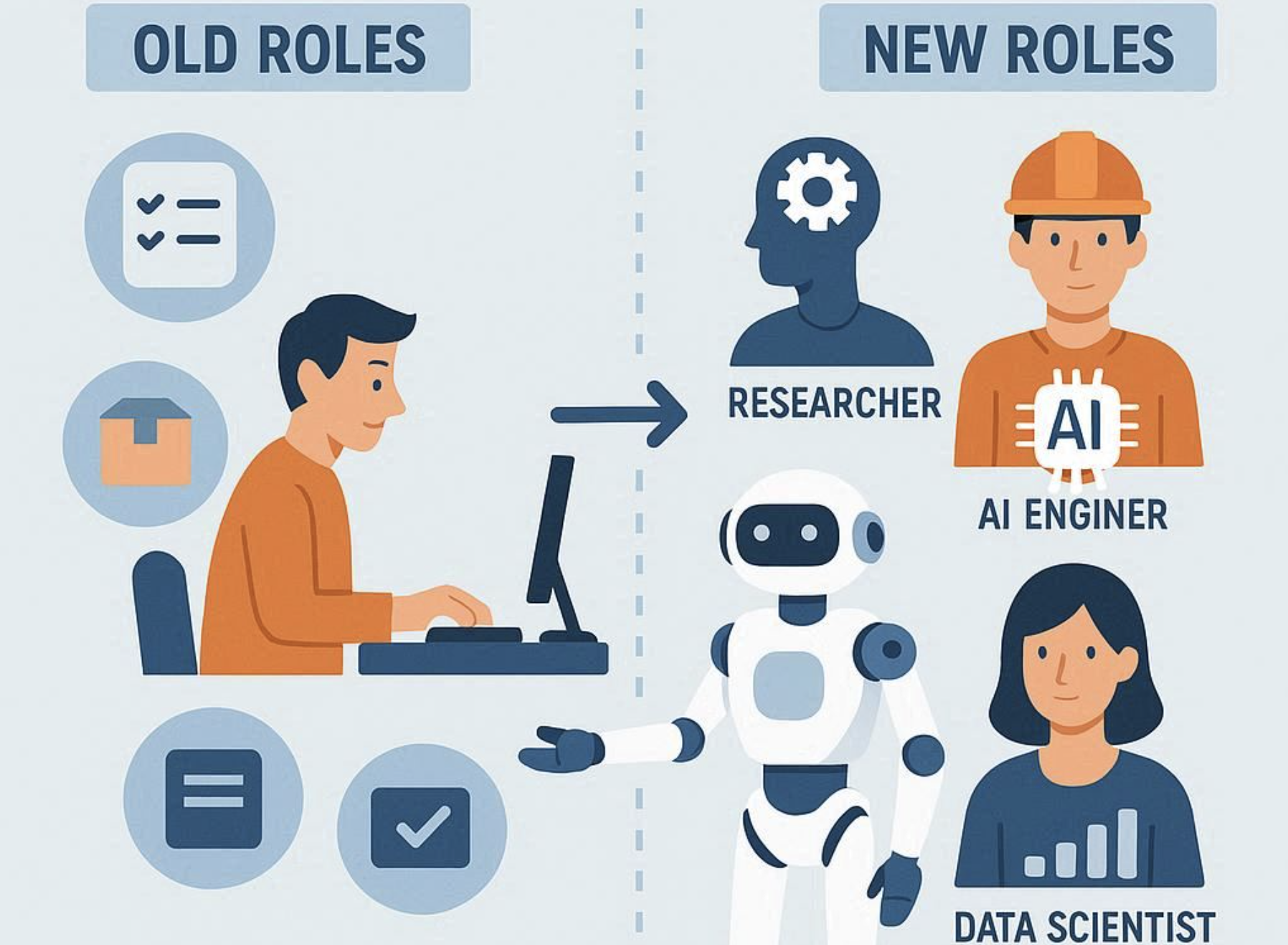

업스킬링(Up-skilling): 기존 업무 역량을 더 높은 수준으로 향상시키는 과정.

예: 데이터 분석 담당자가 단순 통계에서 AI 모델 분석까지 역량을 확장하는 경우.

리스킬링(Re-skilling): 기존 역할을 완전히 다른 새로운 역량으로 전환하는 과정.

예: 전통적 생산직 근로자가 로봇 운영/자동화 관리자로 직무를 전환하는 경우.

두 전략 모두 기업이 변화하는 기술 환경에 빠르게 적응하도록 만드는 핵심 수단으로 떠오르고 있으며,

단순 교육이나 워크숍이 아닌 전략적 인재 관리의 영역으로 진화하고 있다.

글로벌 트렌드와 사례

AI 중심 조직 변화

구글, 마이크로소프트, 아마존 등 글로벌 기업은 AI 활용 능력을 모든 부서 필수 역량으로 설정.

예: 마이크로소프트는 사내 직원 대상으로 ChatGPT 활용 교육을 의무화하고, AI 기반 프로젝트를 진행하는 팀에 보너스를 지급.

자동화와 반복 업무 감소

RPA(Robotic Process Automation), AI 문서 작성 툴, 챗봇 등 반복 업무가 줄면서, 인력은 문제 해결·창의적 의사결정 역량 강화에 집중.

기업 주도 교육 플랫폼

Deloitte, PwC 등 컨설팅 기업은 자체 학습 플랫폼을 통해 업스킬링·리스킬링 프로그램 제공.

예: Deloitte는 “AI Academy”를 운영, 직원이 AI 모델을 이해하고 활용할 수 있도록 학습 모듈 제공.

스타트업과 중소기업의 유연한 학습 구조

작은 조직일수록 직무 전환이 빠르고, 다양한 기술 경험을 쌓기 쉬움.

예: 한 스타트업에서는 개발자와 마케팅 담당자가 서로 AI 도구를 배우며 협업.

기업이 직면한 도전

역량 격차(Learning Gap)

기술 변화 속도가 빨라, 기존 교육으로는 따라가기 어려움.

많은 직원이 “무엇을 배워야 할지 모르겠다”는 문제를 겪음.

문화적 저항(Cultural Resistance)

일부 직원은 새로운 기술 도입을 위협으로 느끼거나, 기존 업무 습관을 쉽게 바꾸지 않음.

비용과 ROI 문제

교육 프로그램, 멘토링, 온라인 플랫폼 등 투자 비용이 크지만, 단기 ROI를 측정하기 어려움.

인재 유출(Retention Challenge)

업스킬링으로 직원 능력이 향상되면, 다른 기업으로 이직할 가능성 증가.

효과적인 업스킬링/리스킬링 전략

맞춤형 교육 프로그램 설계

직원의 직무·경력·목표에 맞춘 개인화 학습.

AI 기반 학습 플랫폼 활용 → 학습 진도와 성과 추적 가능.

실습 중심 학습(Project-based Learning)

실제 프로젝트를 통한 실습 경험 제공.

단순 강의보다 높은 참여도와 역량 전이 효과.

멘토링과 코칭

시니어와 주니어의 1:1 멘토링, 경험 공유 세션.

학습 동기 부여 및 문화 확산에 효과적.

인센티브 제공

인증서, 승진, 보너스 등 보상 체계로 학습 참여 유도.

리더십 참여

경영진이 직접 학습 계획을 공개하고 참여하면, 조직 전반의 학습 문화 확산 가능.

미래 인재상

디지털 환경에서 기업이 찾는 인재는 더 이상 단순한 기술 숙련자가 아니다.

문제 해결 능력: AI와 자동화가 맡기 어려운 복합적 문제 해결 가능

디지털 리터러시(Digital Literacy): 다양한 툴·데이터·AI를 활용해 의사결정

학습 민첩성(Learning Agility): 변화하는 기술 환경에서 스스로 학습하고 적응

협업·커뮤니케이션 능력: 원격·글로벌 팀과 원활하게 협업

즉, 조직과 개인 모두 계속 배우는 문화를 중심으로 움직여야 한다.

학습은 선택이 아닌 생존 전략

기술 변화 속도가 빨라질수록, 업스킬링과 리스킬링은 선택이 아닌 생존 전략이 된다.

기업은 단순히 교육을 제공하는 것이 아니라, 조직 문화, 보상, 경력 설계, 리더십 참여까지 포함한 통합적 학습 전략을 설계해야 한다.

직원은 자기주도 학습과 다양한 경험을 통해 변화에 대응해야 한다.

결국 디지털 시대의 경쟁력은 기술이 아니라, 그 기술을 활용할 수 있는 사람에게 달려 있다.